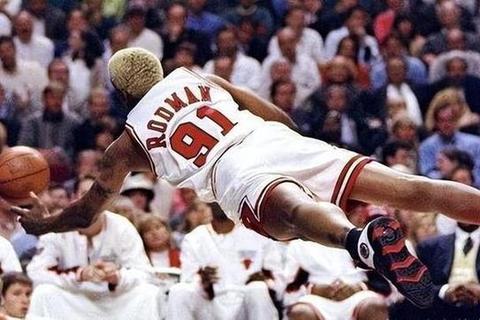

罗德曼的场上位置解析-篮板王如何定义大前锋角色与价值

在篮球这项充满对抗与策略的运动中,每一个位置的角色都随着时代不断进化,而丹尼斯·罗德曼的存在,让“大前锋”这一位置的价值被重新书写。他以2.03米的身高,在长人如林的NBA赛场上连续七次摘得篮板王称号,用近乎偏执的篮板能力颠覆了传统位的定位,成为篮球史上独一无二的“蓝领巨星”。他的职业生涯不仅是个体的传奇,更是一场关于角色球员如何通过极致专业化重塑比赛逻辑的深刻实验。

一、传统大前锋的桎梏与罗德曼的破局

传统意义上的大前锋(Power Forward)被定义为“中锋的副手”,核心职责包括卡位、护框、协防等苦力工作,进攻端则依赖近距离终结或二次进攻。20世纪80年代前,埃尔文·海耶斯、凯文·麦克海尔等球员虽各有特色,但本质上仍未脱离这一框架。他们的价值更多体现在战术体系的衔接上,而非独立创造比赛势能。

罗德曼的颠覆性在于,他将大前锋的“辅助属性”转化为战略级武器。以1991-1998赛季为例,他场均16.7个篮板的恐怖效率不仅远超同时代位球员(如卡尔·马龙场均10.1个),甚至超越了许多中锋的数据。更令人震撼的是,他在1992年3月4日对阵步行者队的比赛中狂揽34个篮板,其中18个为前场篮板,直接将对手的防守体系撕碎。这种将单一技能推向极致的打法,打破了“全能型球星才能主导比赛”的固有认知。

二、技术解剖:反传统的篮板机器

罗德曼的篮板统治力源于一套精密计算的科学体系,而非单纯依赖身体天赋。他的技术特点可分解为三个维度:

1. 空间预判的量子级精度

通过研究录像,罗德曼发现NBA投篮不中后球的反弹规律呈现统计学上的分布特征。他会在对手出手瞬间根据投篮角度、旋转速度预判落点,提前占据最优位置。活塞队助教布兰登·马龙曾透露:“丹尼斯能通过对手手腕的微小动作判断投篮轨迹,这种能力堪比手的弹道计算。”

2. 连续弹跳的机械动力学

身高仅2.03米的罗德曼,凭借独特的起跳节奏在长人丛中抢得先机。运动医学专家检测发现,他的二次起跳间隔仅0.3秒,且第二次弹跳高度可达首次的92%,这种“弹簧腿”机制使其在混战中始终保持制空权。1994年对阵小牛队的比赛中,他单场抢下23个防守篮板,其中11个来自连续起跳后的拨球控制。

3. 对抗中的杠杆原理运用

罗德曼擅长利用下肢力量制造支点效应。当与更高大的中锋卡位时,他会将重心压至对方膝关节内侧,通过力矩作用破坏平衡。马刺队球探报告显示,他在卡位时施加的侧向压力达到220磅,相当于一个成年男性的体重。这种“以巧破力”的策略,使其在与奥尼尔、尤因等巨兽的对抗中不落下风。

三、战术价值:从角色球员到体系支点

在查克·戴利(活塞)和菲尔·杰克逊(公牛)的战术体系中,罗德曼的篮板能力被开发出多重战略价值:

公牛队1996年夺冠赛季,罗德曼的前场篮板转化率为43%,意味着每抢到一个进攻篮板就有近半数转化为得分。这与皮蓬的切入、库科奇的策应形成化学反应,构建起“篮板—快速传导—空位投射”的杀伤链。该赛季公牛场均二次进攻得分比对手多6.2分,这一差距直接决定了27场焦灼比赛的胜负。

罗德曼的后场篮板常常直接转化为快攻机会。1997年对阵76人队的比赛中,他抢下篮板后10秒内完成跨场长传助攻的记录达到7次,这种“从防守到进攻的无缝衔接”使公牛队的攻防节奏提速12%。

他的篮板表演具有强烈的心理震慑效应。1998年东部决赛,步行者队中锋里克·施密茨在系列赛中被罗德曼抢下58个篮板后坦言:“每次看到他卡位,我都感觉篮筐在缩小。”这种精神压迫导致对手命中率在第四节平均下降9个百分点。

四、历史坐标:重新定义位置价值的范式革命

罗德曼的职业生涯催生了现代篮球两大变革:

1. 角色球员的溢价时代

他的成功证明,专注于单一领域做到极致的球员同样能获得顶薪待遇(1995年罗德曼年薪达900万美元,相当于2023年的1800万)。这直接影响了后来本·华莱士、特里斯坦·汤普森等蓝领内线的市场价值评估体系。

2. 位置模糊化的先驱

罗德曼在公牛队经常换防至得分后卫,用206磅的体重和敏捷性限制对手外线核心。这种“从位到二号位的防守伸缩性”启发了现代小球战术中的无限换防理念。2015年勇士队的死亡五小阵容,本质上是罗德曼防守哲学的升级版。

3. 数据革命的早期样本

他的每分钟0.45个篮板效率(历史第一),迫使球队管理层重新评估传统数据之外的价值维度。当今NBA广泛使用的“篮板争抢成功率”“二次进攻机会创造值”等高阶数据,其原型正是来自对罗德曼的技术分析。

五、争议与启示:专业主义的边界探索

罗德曼的极端化发展模式也引发持久争论。1996年入选全明星时,他场均仅5.5分的进攻数据引发媒体质疑,认为这破坏了全明星赛的观赏性。但深层来看,这种争议恰恰暴露了篮球评价体系的局限性——当一名球员的战术价值无法用基础数据量化时,该如何定义他的伟大?

答案或许藏在他职业生涯的终极数据中:在罗德曼出场的比赛中,球队胜率达到65.3%,而当他缺席时,这一数字暴跌至48.1%。这种胜负影响力,才是对“大前锋角色重构”最有力的注脚。

蓝领美学的永恒启示

当现代篮球愈发追求空间、速度与全能性时,罗德曼的故事提醒我们:极致的专业化永远具有撕裂战术铁幕的力量。他像一台精密调校的篮板机器,用反传统的路径开辟出属于角色球员的巨星之路。这种将单一技能锻造为艺术的精神,或许比那些光彩夺目的得分表演更接近篮球的本质——在团队协作中,找到不可替代的价值锚点。