朱毅无缘国家队之谜:实力因素与选拔机制深度解析

在中国乒乓球的星辰大海中,国家队的名字象征着竞技巅峰,但有一位民间选手的传奇故事却在球迷中口耳相传——他曾在让分赛中击败世界冠军奥恰洛夫,称霸业余赛场十余年,却始终与国家队的战袍无缘。他是朱毅,一个让专业与业余界限变得模糊的名字。他的经历不仅关乎个人实力,更折射出中国竞技体育选拔机制的复杂生态。

一、民间球王的“非典型”崛起:从专业梯队到业余霸主

朱毅的乒乓生涯始于6岁,与许昕同期在曹燕华乒乓球学校训练的经历,为他打下了扎实的专业基础。尽管未能进入国家队,他在学生时代便斩获世界中学生比赛冠军,并在大学期间成为华东理工乒乓球队的核心。退役后,朱毅并未离开球台,反而在民间赛场缔造了“得朱毅者得天下”的神话。

技术特点与竞技状态:

二、实力争议:专业与业余的模糊边界

朱毅的竞技水平究竟能否达到国家队门槛?这一问题引发了乒乓圈的激烈讨论。

支持“实力达标论”的依据:

1. 国际赛事表现:2018年世界乒乓球大师擂台赛上,朱毅在让分制下3-2击败奥恰洛夫,虽受规则倾斜,但技术对抗中展现的相持能力令人侧目。

2. 与国手交锋记录:朱毅自述“与国家队队员有输有赢”,而许昕也曾调侃:“专业乒坛球迷认识我,业余乒坛都知道他”。

3. 民间统治力:上海本土赛事中,朱毅的参赛直接锁定冠军,技术细腻度与战术意识远超普通业余选手。

反对“实力匹配论”的观点:

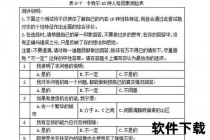

三、国家队选拔机制:金字塔尖的残酷筛选

中国乒乓球队的选拔以“严苛”著称,其机制可概括为“五层漏斗模型”:

1. 基层筛选(5-11岁):地方体校选拔苗子,淘汰率超90%。

2. 市级培养(10-13岁):系统训练中筛选出省级梯队候选。

3. 省级竞争(12-16岁):专业训练下仅少数进入国家二队。

4. 国家二队(15-18岁):通过全国锦标赛、青年赛等争夺一队名额。

5. 国家一队(17岁以上):国际赛事成绩、队内循环赛排名决定去留。

朱毅的体制困境:

四、对比视角:其他项目的选拔逻辑差异

中国体育不同项目的选拔机制呈现多元化特点:

| 项目 | 核心选拔标准 | 典型案例 |

|-|--|-|

| 乒乓球 | 青少年梯队建设+国际大赛成绩 | 马龙15岁入国家二队 |

| 女排 | 身体条件+战术适配性 | 朱婷因打法与光速排球战术冲突落选 |

| 龙舟 | 体能测试+积分赛制 | 杭州亚运会选拔设三次积分淘汰赛 |

| 象棋 | 等级分排名+指定赛事名次 | 世界象棋锦标赛按两年积分选拔 |

这种差异表明,朱毅的个案并非孤立现象,而是中国竞技体育“效率优先”选拔逻辑下的必然结果。

五、民间高手的价值重构:体制外乒乓生态的启示

朱毅的存在,为中国乒乓运动提供了另一种发展样本:

互动讨论:体制内外,何处才是乒乓的真江湖?

> 你认为民间高手是否有机会打破国家队壁垒?

> 如果你是朱毅,会如何规划职业生涯?

乒乓江湖的“另一种圆满”

朱毅的故事,是中国体育体制与个体命运交织的缩影。他的球拍下,既有对专业巅峰的遗憾回望,也有对民间乒乓的热写。或许,当更多人不再以“是否进入国家队”作为成功的唯一标尺时,那些在体制外绽放的乒乓之花,才能真正构成这项运动的完整图景。