慢跑vs快走:科学解析哪种运动更伤膝盖_关键因素对比

当运动成为现代人对抗亚健康的首选方式,如何在保护关节的同时实现锻炼目标成为热议焦点。 作为最普及的有氧运动,慢跑与快走始终占据着健身话题的C位。两者看似相似,却在膝关节负荷、能量消耗、适用人群等维度存在显著差异。本文通过生物力学分析、医学研究数据及运动损伤模型,拆解两种运动对膝关节的影响机制,帮助读者找到平衡健康与风险的最优解。

一、运动模式与膝关节生物力学对比

1. 运动机制的本质差异

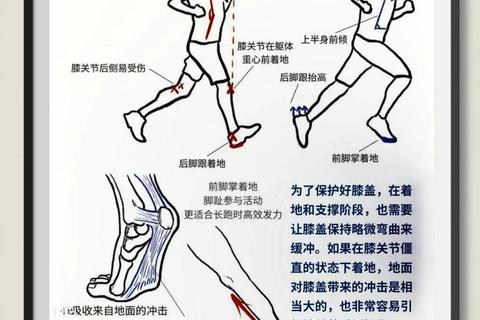

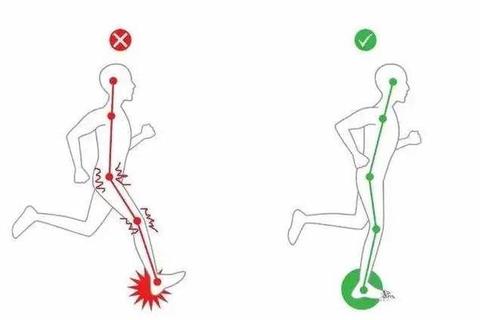

慢跑与快走的根本区别在于运动轨迹的连续性。慢跑存在明显的腾空阶段,身体在单脚触地瞬间承受垂直方向2-3倍体重的冲击力。例如,体重70公斤者每跑一步,膝关节需缓冲约140-210公斤的瞬时压力。而快走始终保持至少一脚触地,冲击力降低至体重的1.5倍以内,显著减少关节软骨的应力积累。

从动作分解看,慢跑的肌肉收缩模式更具爆发性:股四头肌需在触地瞬间完成离心收缩以缓冲冲击,腘绳肌则负责蹬伸推进。这种高强度交替导致肌肉疲劳更快,当肌力不足以分担冲击时,压力将直接传导至关节。相比之下,快走通过髋关节主导的摆动机制驱动身体,股四头肌与臀肌的协同发力更均衡,形成天然的压力缓冲带。

2. 运动损伤的“时间累积效应”

膝关节软骨的磨损与冲击频次×单次冲击力×持续时间呈正相关。以每周三次、每次5公里运动量计算:

值得注意的是,软骨具有挤压-回弹修复机制:运动时滑液被挤出,休息时携带营养回流。适度的慢跑可增强该机制效率,但过量训练(如每日10公里)会导致修复周期不足,加速软骨退化。

二、损伤风险的核心变量解析

1. 体重指数的决定性作用

体重超标者(BMI≥25)选择慢跑时,膝关节承受压力呈指数级增长。研究显示:BMI每增加1个单位,跑步时髌股关节接触应力上升12%。此时快走的优势凸显——其能量消耗虽仅为慢跑的60%,但可通过延长运动时间实现等效热量消耗,同时将关节损伤风险降低70%。

2. 技术细节的魔鬼效应

3. 装备选择的科学依据

缓冲型跑鞋可将慢跑冲击力衰减15%-20%,但过度柔软的鞋底会导致足部稳定性下降。实验表明:中底硬度在60-70邵氏度的跑鞋,兼顾缓冲与支撑需求。快走鞋则应侧重足弓支撑,选择后跟杯硬度高、前掌灵活性强的设计,防止踝关节过度内旋。

三、医学视角下的风险评估矩阵

1. 人群适配模型

| 风险维度 | 慢跑推荐指数 | 快走推荐指数 |

|-|--|--|

| BMI≥28 | ★☆☆☆☆ | ★★★★★ |

| 膝关节术后康复 | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ |

| 中老年(>55岁)| ★★☆☆☆ | ★★★★★ |

| 马拉松训练者 | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ |

| 办公室久坐族 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |

数据来源:多中心研究显示,BMI≥28者慢跑膝痛发生率(34.7%)显著高于快走组(8.2%);而马拉松运动员通过科学训练,膝伤发生率(13.3%)甚至低于久坐人群(10.2%)。

2. 损伤预警信号识别

四、运动处方:定制化保护策略

1. 交叉训练方案

将慢跑与快走按3:2比例组合,可降低30%的劳损风险。例如:

2. 肌力强化优先级

3. 营养补充时间窗

运动后30分钟内补充胶原蛋白肽(10g)+维生素C(500mg),可刺激软骨细胞合成;睡前服用Omega-3(1000mg),抑制关节炎症因子。

五、争议与新知:颠覆认知的研究发现

2025年《风湿病年鉴》的9万人队列研究揭示:步频>100步/分钟的快走对膝关节的保护效果优于常规慢跑。其机制在于高频步态可增强滑液循环效率,同时减少单次触地时间。而BBC实验证实:虽然跑步单步冲击力更高,但因触地时间缩短50%,总负荷反而低于步行。这些发现提示:运动质量比形式选择更重要。

运动与关节健康从来不是非此即彼的选择题。 对于追求塑形效率的年轻群体,科学的慢跑计划配合肌力训练,可构建“肌肉-骨骼联合防御体系”;而中老年及康复人群,通过快走叠加间歇性爬坡训练,同样能实现安全减脂。关键在于建立个体化评估体系——毕竟,膝盖的“使用寿命”,取决于你如何读懂它的生物力学语言。