奥神探秘:中国古代宗教中的神祇地位与祭祀解析

在中国古代文明的长河中,宗教与祭祀不仅是人与神沟通的桥梁,更是社会秩序、政治权力与文化认同的核心载体。从巍峨的祭天高坛到幽深的宗庙祠堂,从社稷之神的庄严供奉到家族祖先的温情追思,每一缕香火都烙印着先民对宇宙的敬畏与对生命的思考。

一、天地人三界:中国古代神祇的等级秩序

中国古代宗教体系以“三才”为宇宙结构基础,将神祇分为天神、地祇、人鬼三大类,形成层级分明的信仰网络。

1. 天神:至高无上的宇宙主宰

天神居于信仰体系的顶端,代表自然与天命的绝对权威。《周礼》记载,昊天上帝统摄日月星辰、风雨雷电,是“引出万物”的终极力量。其祭祀为天子专属特权,仪式在冬至日于圜丘举行,包含燔柴、献玉帛、诵读祝文等环节,象征“君权神授”的政治合法性。例如北京天坛的祈年殿,便是明清帝王祭天的标志性建筑,其三层圆顶对应“天圆地方”的宇宙观。

关键词:昊天上帝、圜丘祭天、君权神授

2. 地祇:农耕文明的守护者

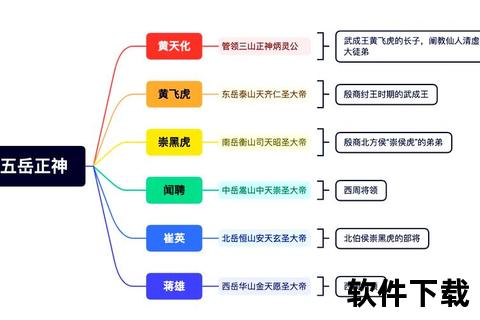

地祇信仰根植于农业社会对土地的依赖,社稷神(土地神与五谷神)为核心祭祀对象。社坛以五色土象征疆域,春祈秋报的仪式祈求风调雨顺。地方山川、河流之神亦属地祇范畴,如黄河的河伯、泰山的东岳大帝,其祭祀由地方官主持,体现“因地制宜”的自然崇拜。

案例:商周时期,社稷祭祀与军事并列为“国之大事”,《左传》称“民以食为天,神以社为尊”。

3. 人鬼:宗法社会的血脉纽带

人鬼即祖先灵魂,祭祀活动集中于宗庙与祠堂。通过四时祭、忌日祭等仪式,家族成员强化血缘认同,传递规范。宋代朱熹推动祠堂普及后,祭祖从贵族特权扩展至民间,成为维护宗族制度的核心。

仪式特色:

二、祭祀制度:礼法与信仰的双重规训

祭祀不仅是宗教行为,更是国家礼法的重要组成部分。

1. 礼制框架下的等级规范

2. 时空与符号的精密设计

数据对比:

| 祭祀类型 | 核心对象 | 主要仪式 | 政治功能 |

|-|-|-||

| 祭天 | 昊天上帝 | 燔柴、献玉 | 强化皇权合法性 |

| 祭地 | 社稷神 | 血祭、沉璧 | 保障农业稳定 |

| 祭祖 | 家族祖先 | 荐食、祝文 | 维系宗族凝聚力 |

三、神权与王权的共生:宗教的政治工具性

祭祀体系始终服务于古代社会的治理需求。

1. 天命观的意识形态构建

商周时期,“天命靡常”思想通过占卜与祭祀传达,周人以“德配天命”解释政权更替,将宗教转化为道德约束。汉武帝“独尊儒术”后,谶纬神学与祭祀结合,进一步神化皇权。

2. 地方信仰的国家化整合

秦汉推行“郡县立祠”,将区域性神祇(如泰山神、湘君)纳入官方祀典,通过封禅、赐额等手段实现信仰统一。明代《洪武礼制》规定城隍神分级配享,形成“阴阳共治”的地方管理模式。

矛盾与调和:民间淫祀(如狐仙、五通神)屡遭官方禁止,但通过“正统化”改造(如妈祖敕封为天后)融入主流信仰。

四、信仰变迁:从上古巫术到三教合流

中国古代宗教并非静态体系,而是随时代动态演变。

1. 原始巫术到制度性宗教

2. 佛教本土化与三教融合

佛教传入后,借助“格义”比附道家概念,并与祖先祭祀结合(如水陆法会)。唐宋时期,儒释道共尊的“三教合一”成为主流,如关帝信仰融合忠义(儒)、护法(佛)、武神(道)三重身份。

五、互动问答:探索古代祭祀的现代回响

1. Q:古代祭天仪式为何选择冬至?

A:冬至是太阳直射南回归线的极阴之日,仪式象征“阴极阳生”,契合宇宙循环观。

2. Q:普通百姓如何参与国家祭祀?

A:通过“乡饮酒礼”“社日集会”等社区活动间接参与,形成“官方—民间”信仰互动。

神祇之影中的文明基因

从甲骨卜辞到明清礼典,中国古代宗教始终交织着对自然的敬畏、对秩序的追求以及对生命意义的探寻。今日故宫的祭器陈列、乡村的社火庙会,仍在诉说着这场跨越千年的“人神之约”。读懂这些符号,不仅是回溯历史,更是理解中华文明内在逻辑的一把钥匙。

行动呼吁:欢迎在评论区分享你家乡的传统祭祀习俗,或点击链接参与“数字天坛”虚拟祭天体验,感受古今信仰的对话!

多媒体元素建议:

通过多维度呈现,本文将复杂宗教主题转化为可感知的文化叙事,兼顾学术深度与大众兴趣,实现历史与当下的跨时空对话。