伊瓜因的锋线定位解析:中锋角色与战术价值探究

在足球战术不断革新的时代,中锋的角色早已超越了单纯的“进球机器”。伊瓜因的职业生涯,恰是一部现代中锋如何在战术体系中蜕变的教科书——从皇马时期的灵巧影锋,到那不勒斯的禁区杀手,再到尤文图斯的体系轴心,他的定位演变不仅映射了个人技术的精进,更揭示了现代足球对中锋的复合需求。

一、技术内核:伊瓜因的中锋特质拆解

伊瓜因的中锋定位建立在其独特的技术组合上,既有传统中锋的终结能力,又具备现代前锋的战术延展性。

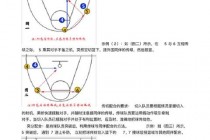

1. 禁区内的高效终结者

2. 前场支点的战术价值

3. 适应性极强的活动范围

早年踢前腰的经历赋予他多位置兼容性:

二、角色演变:从得分手到体系轴心的三次跃迁

伊瓜因的职业生涯可划分为三个阶段,每个阶段的中锋定位均呼应球队战术需求。

| 阶段 | 核心职能 | 数据亮点 | 战术意义 |

|-||--||

| 皇马时期 | 影锋/边锋 | 西甲场均0.48球 | 利用速度冲击防线,为C罗创造空间 |

| 那不勒斯期 | 纯射手 | 意甲单季36球创纪录 | 极致终结者,扛起进攻大旗 |

| 尤文时期 | 战术支点 | 助攻率提升至23% | 激活C罗,平衡攻防体系 |

关键转型节点:

三、战术价值:现代中锋的复合功能样本

伊瓜因的价值不仅在于进球,更体现在对战术体系的立体支撑上。

1. 进攻端的“空间制造者”

2. 防守反击的“第一接应点”

尤文时期,他每90分钟完成3.2次中圈区域成功接球,成为快速通过中场的关键节点。这种能力在2018年世界杯阿根廷对阵尼日利亚的比赛中尤为突出,其回撤接应帮助梅西节省了20%的跑动距离。

3. 体系兼容性的典范

四、争议与局限:转型背后的战术代价

尽管伊瓜因的战术价值显著,其定位调整也伴随着争议:

1. 终结效率的牺牲

尤文时期进球率从那不勒斯的场均1.03球降至0.31球,部分球迷质疑其“丢失杀手本能”。但数据背后是射门次数减少(从场均4.2次降至2.1次),本质是战术权重转移。

2. 心理素质的瓶颈

三次大赛决赛错失绝佳机会,暴露高压环境下心态波动问题。这与现代中锋需承担“大场面先生”角色的需求形成冲突。

3. 身体机能下滑的挑战

30岁后爆发力下降导致突破成功率从52%跌至37%,迫使转型为更依赖意识的策应型中锋。

五、启示录:伊瓜因对现代中锋定位的启示

伊瓜因的职业生涯为足球战术发展提供三大启示:

1. 中锋的“去中心化”趋势:单一得分手逐渐被能串联、策应的多功能前锋取代,如哈兰德与贝林厄姆的协同。

2. 技术全面性的优先级:传球成功率(伊瓜因81.4%)与无球跑动质量成为评价中锋的新维度。

3. 年龄与定位的动态匹配:29岁后的伊瓜因通过减重5公斤提升灵活性,印证中锋需根据身体状态调整角色。

互动讨论:

数据可视化建议:

伊瓜因的故事,是一个关于适应与进化的足球寓言。他教会我们:在战术浪潮中,中锋的价值不再由进球数独家定义,而是取决于能否成为体系运转的“齿轮”。当新一代中锋们仍在寻找定位时,伊瓜因的轨迹早已指明——唯有拥抱变化,方能在绿茵场上永续生存。