权健事件折射的治理困境:法律滞后与监管协同难题

一场保健品帝国的崩塌,为何让体育行业成为舆论漩涡的中心?权健事件背后,不仅是商业模式的溃败,更折射出中国体育治理体系中法律滞后与监管协同的深层矛盾。从足球俱乐部的疯狂扩张到女足冠军队伍的黯然解散,权健的“黑金帝国”在体育领域的渗透与崩塌,为行业敲响了系统性风险的警钟。

一、权健帝国的体育“洗白”与治理失效

权健集团通过赞助天津权健足球俱乐部、冠名乒乓球联赛、打造女足冠军队伍等体育投资,塑造了“健康向上”的公众形象。这种资本与体育的“联姻”本质上是其传销网络的社会信任背书。当权健因虚假宣传、非法传销被查处时,其体育版图的瞬间瓦解(如俱乐部被迫改名、球队解散)暴露出行业治理中法律缺位与监管割裂的顽疾。

二、法律滞后:体育治理的“灰色地带”与制度漏洞

1. 直销与传销的模糊边界:法律工具的失灵

权健持有直销牌照,却通过多层级分销、高额入门费等方式行传销之实。尽管《直销管理条例》明确禁止团队计酬,但实践中对“合法直销”与“变相传销”的界定仍依赖个案判断,缺乏量化标准。例如,权健仅能在天津开展直销,却通过全国7000余家火疗馆形成跨区域传销网络,监管部门难以及时发现其模式异化。

2. 体育赞助监管的真空:资本渗透的治理盲区

权健通过赞助体育俱乐部提升品牌公信力,但现行《体育法》未对赞助企业的合规审查作出强制性规定。体育管理部门更关注赛事成绩,忽视了对赞助商背景的穿透式监管,导致权健得以利用体育形象掩盖非法经营。例如,其足球俱乐部在束昱辉被捕后被迫由体育局托管,暴露了体育组织对资本过度依赖的风险。

3. 运动员权益保障的缺位:从周洋悲剧看行业责任

权健虚假宣传“治愈癌症”导致周洋延误治疗死亡,虽被法院判决不直接担责,但反映出保健品行业与体育健康推广的监管割裂。现行法律对运动员代言的保健品广告缺乏专项约束,体育明星背书成为企业营销的“免死金牌”。

三、监管协同难题:多部门博弈与地方保护主义

1. “九龙治水”式监管:职能交叉与权责分散

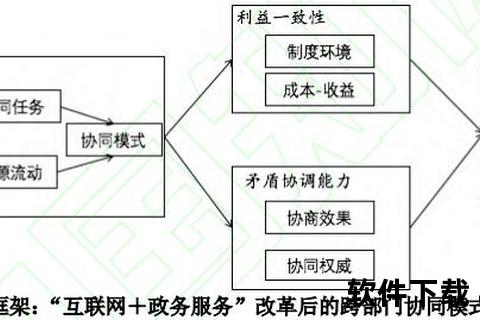

权健案涉及市场监管、公安、卫健、体育等多部门,但执法中常出现信息壁垒。例如,火疗馆安全事故归应急管理部门,虚假广告归市场监管,传销犯罪归公安,而体育部门仅关注俱乐部运营,导致风险预警滞后。地方联合调查组虽能短期集中力量,但长效协同机制仍未建立。

2. 地方经济利益与监管妥协的冲突

权健作为天津纳税大户,年销售额近200亿,地方在就业与税收压力下可能放松监管。这种“先发展后治理”的思维导致早期举报(如2017年乐山违规直销)未引发系统性排查,直至舆情爆发才被动响应,凸显地方保护主义对跨区域治理的阻碍。

3. 体育社会组织的监管失效:以俱乐部为例

权健足球俱乐部作为独立法人实体,其资金链断裂后的托管程序暴露出体育社会组织监管的脆弱性。现行制度侧重登记管理,缺乏对资本来源、运营合规的动态监测。例如,俱乐部更名后仍面临球员欠薪、商业合作解约等问题,但体育协会介入手段有限。

四、治理路径:从权健事件看体育行业的破局之道

1. 法律体系的完善:明确红线与动态迭代

2. 监管协同的技术赋能:大数据与跨部门平台

3. 行业自律与公众监督的双向激活

五、互动与反思:体育治理如何走出“权健式陷阱”?

> 读者思考:

多媒体呈现:

六、从危机到转机——重构体育治理的公共价值

权健事件如同一面棱镜,折射出资本狂热下体育治理的脆弱性。唯有通过法律补位、监管协同与行业自律的“三重防线”,才能避免下一个“权健”利用体育的光环践踏公众信任。当体育真正回归健康本质,方能摆脱“资本玩物”的标签,成为社会价值的守护者而非牺牲品。

(字数:约2500字)

> 本文引用资料来自通报、司法案例及权威媒体报道,力求客观呈现事件全貌。文中提出的治理建议综合了法学、公共管理及体育经济学多学科视角,旨在为行业改革提供参考。