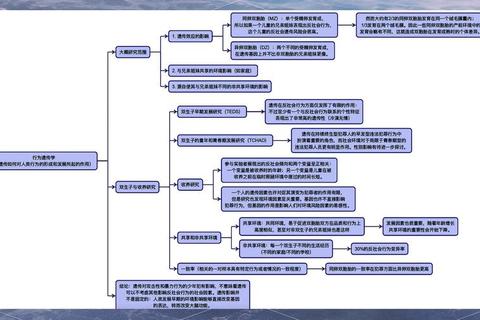

男生被踢现象探源:行为背后的心理动机与社会因素解析

在足球、篮球等对抗性体育赛事中,运动员之间的肢体冲突屡见不鲜。无论是世界杯赛场上因情绪失控的犯规,还是校园体育课中师生矛盾的肢体冲突,这些“被踢”现象的背后,既有个体心理机制的失衡,也折射出社会文化、群体动力与制度环境的深层影响。本文将从竞技压力、社会性别角色期待、群体情绪感染、社会支持系统缺失四个维度,剖析男性运动员攻击性行为的成因。

一、高压环境下的心理应激:竞技焦虑的“”

竞技体育的本质是“高应激”职业,运动员需在短时间内处理复杂的战术信息,同时承受生理极限与心理压力的双重考验。研究显示,当个体处于焦虑状态时,大脑前额叶皮层对情绪的控制能力下降,杏仁核主导的应激反应增强,易引发冲动行为。例如,2018年世界杯阿根廷对阵克罗地亚的比赛中,梅西因团队成绩压力导致情绪低落,全场传球仅32次,其技术动作的变形与心理负荷的累积直接相关。

竞技焦虑的恶性循环可分解为三个阶段:

1. 预期压力:赛前对结果的过度关注(如“必须赢”的自我暗示)导致注意力分散;

2. 即时应激:比赛中对手的挑衅、裁判争议判罚等刺激触发情绪失控;

3. 行为后果:攻击性动作(如恶意犯规)成为宣泄压力的出口,但往往伴随红牌罚下、团队失利等负面结果。

心理学中的“倒U型曲线”理论指出,适度的焦虑可提升表现,但过载的压力会引发“战斗或逃跑”反应。例如,拳击手泰森在1997年与霍利菲尔德的比赛中咬耳事件,正是长期压力积累后瞬间爆发的极端案例。

二、社会性别角色的规训:“男子气概”的暴力投射

传统社会对男性气质的期待,将“力量”“竞争性”“攻击性”视为男性特质的核心要素。这种文化脚本在体育领域被进一步强化:足球、拳击等运动常被视为“男子汉的战场”,而运动员的肢体冲突甚至被部分观众解读为“血性”的体现。

性别刻板印象的双重影响:

值得注意的是,此类规训并非单向作用。当运动员无法通过合规方式达成目标时(如久攻不下的比分僵局),暴力可能成为证明自身价值的“捷径”。例如,足球比赛中防守球员对技术型前锋的恶意犯规,常被视为“阻止威胁”的必要手段。

三、群体动力学视角:情绪传染与责任分散

运动队的集体情绪对个体行为具有显著影响。托特尔德(Tordeur)的研究表明,球队的“平均情绪”会通过表情、语言、动作等非言语信号感染队员,尤其在比分落后时,负面情绪的扩散可能引发连锁攻击行为。

群体暴力的形成机制:

1. 去个性化:统一队服、口号等符号弱化个体身份,使运动员更易遵从群体行为模式;

2. 责任分散:集体冲突中个体倾向于将责任归咎于团队(如“大家都这么做”);

3. 权威暗示:教练的激进指令(如“不惜一切代价防守”)可能成为暴力行为的合法性依据。

典型案例是2018年世界杯摩洛哥对阵伊朗的补时阶段,摩洛哥前锋布哈杜兹因团队焦虑情绪失控,导致乌龙球葬送比赛。这种“最后一分钟崩溃”现象,正是群体压力与个体判断力失衡的共同结果。

四、社会支持系统的缺失:从青训痼疾到心理干预滞后

我国青少年足球运动员的心理训练体系仍存在显著短板。调查显示,仅有5%的基层教练接受过运动心理学培训,而职业俱乐部对运动员的心理评估多局限于赛前焦虑量表等基础工具。

结构性矛盾的三大表现:

1. 功利化选拔:家庭与学校更关注竞技成绩而非心理健康。高学历家长倾向于让孩子选择“低风险”运动(如游泳),而工人家庭子女虽参与度高,却缺乏科学训练支持;

2. 舆论压力:社交媒体对运动员失误的放大效应(如“内马尔彩虹过人被踢倒反遭指责”),加剧其心理负担;

3. 康复机制薄弱:受伤运动员常面临“身体—心理”双重康复需求,但国内俱乐部鲜少配备专职心理辅导团队。

对比葡萄牙球星C罗的例子,其抗压能力不仅源于天赋,更得益于系统的心理训练——包括赛前表象练习、呼吸调节法等。反观我国部分运动员,仍将“心理素质”视为玄学,忽视科学干预的重要性。

五、破局路径:从个体到系统的协同治理

改善男性运动员攻击性行为需多维度干预:

1. 个体层面:引入“心理定向”训练(如过程定向、当前定向),帮助运动员将注意力集中于可控因素;

2. 团队层面:建立情绪管理机制,例如NBA球队采用的“冷静角”(Cool-down Zone),允许球员在冲突升级前暂停调整;

3. 制度层面:完善青训心理支持体系,参考西甲联盟的“未来球迷”计划,将情绪教育纳入青少年运动员培养大纲;

4. 文化层面:打破性别刻板印象,推广“中性化”运动项目(如射击、围棋),减少“男性必须强硬”的群体压力。

男性运动员的“被踢”现象,本质是心理机制与社会结构互动的产物。唯有跳出“谴责个体”的思维定式,从压力管理、文化重构、制度完善等层面综合施策,才能实现竞技体育的良性发展——让绿茵场成为展示人类力量与智慧的平台,而非暴力与冲动的宣泄场。